2013年5月16日(木)夕方探検部〜鹿背山ハイキングに潜入せよ!

ご近所の古きを訪ねる夕方探検部、今回は全然面識のない方々のハイキングに潜入し、鹿背山の知られざる歴史を探訪してきた。

- (2013年5月18日(土) 午前1時51分22秒 更新)

Tweet

Tweet

西念寺の秘仏、薬師如来坐像。京都府指定文化財。平安時代後期の作。元は焼亡した中川寺成身院の本尊だったと伝えられる。普段は公開されていない。

潜入成功!

我々夕方探検部(ひとり)は、今日午後から「奈良市ごみ焼却場建設を考える会」主催で、般若寺の和尚さんらが鹿背山にハイキングに来るという情報を極秘裏に(般若寺のブログから)入手した。焼却場建設予定地近くにあったと伝えられる中川寺成身院ゆかりの仏像を訪ねるのだという。

そこで、ご近所の古きを訪ねる夕方探検部(ひとり)、今回のミッションはこのハイキングに潜入して、ご近所の秘めた歴史を耳にし、あわよくばめったと見られないお宝を目撃することである! 探検部ベースキャンプから現場までは約3Km。軽いジョギングにぴったりじゃないか。

ということで、午前中にあれこれすませて午後にふらっとジョギングにでかけてみたところ、鹿背山不動のあたりでそれらしきおじさまおばさま集団と遭遇。あっさりと潜入に成功した。

(彼らに取材を許してもらうためには、特殊な交渉術を用います。それについては極秘事項のためお見せすることは出来ませんが、今回も無事密着取材することに成功しました(キリッ。)

で、護摩石ってなんなんですか?

般若寺の和尚さんに、さっそく前回見に行った護摩石のことを聞いてみた。いったいあれはなんなのか。

般若寺の和尚さんによれば、あのあたりの山麓は梅谷地区の水源となっているという。護摩石はちょうど水源を見渡す峰の上にあり、雨乞いなどの儀式をしたのではないかとのお話だった。そういった儀式が行われていたとすれば、中川寺成身院が関わっていた可能性が高いともおっしゃっていた。

説得力のある説だと思う。

梅谷方面に突き出した尾根の小高い先端に、護摩石はある。たしかに雨乞いの儀式にはぴったりの位置だ。

護摩石には儀式に使う宝塔が据え置かれたのではないかという。常時設置されていたのではなく儀式の際にその都

据え付けたのではないかとも。護摩石の上で護摩を焚いた形跡はない。宝塔のそばで護摩を焚き儀式を執り行ったので、後の世に護摩石と伝えられたのだろうか。

鹿背山不動

西念寺の和尚さんにこの地域の歴史などをうかがいつつ、鹿背山不動を見学した。

鹿背山不動の両脇には刻銘があり「石大工末次」「建武元年(1334年)十一月廿一日」とあるそうだ。「末次」と聞けば、南都焼き討ちで大部分が焼失した東大寺の復興のため、重源が呼び寄せた、当時の中国、宗は寧波出身の石大工「伊行末」を思い出さずにはいられない。行末の家系はその後も奈良を中心に石大工として活躍したことが知られている。この付近で言えば、当尾の「笑い仏」や「弥勒の辻線彫弥勒如来像」には、行末の孫、末行の銘が遺されている。

「伊派 (伊行末系) 石大工の作品」のページにある家系図を見ると、伊一族に親の一字を子どもに継がせる習わしがあったことが見て取れるので、ひょっとすると末次は末行(あるいはその兄弟)の子ども、つまり行末のひ孫なのかもしれない。

祖国を離れて海の彼方の見知らぬ国に渡るというのは、当時の人々にとって、どういうかんじだったのだろう。海を渡った石大工の子や孫やひ孫がやはり石大工として活躍していただろうことが、ひっそりと遺された作品を通して想像できる。なんだか感慨深い。小振りで今ひとつ迫力がない作品ってところに、いかにも四代目を感じてしまった。

でも後で西念寺の和尚さんに聞いてみたら、末次がどの流派の石大工なのかわかっていないとのこと。末次さん、勝手なこと言ってごめんなさい(笑)。

鹿背山は良質な土が採れ、昔から焼き物が盛んだったそうだ。明治にはレンガ造りが盛んになり、今の奈良市緑ヶ丘浄水場あたりにレンガ工場が造られ、鹿背山の職人がそこでレンガを作っていたという。大仏鉄道や奈良の古い建物にもそこで作られたレンガが使われたかもしれない。

緑ヶ丘浄水場を地図で見ると京都と奈良の県境が敷地内を走っていて、県境が途中で直角に折れ曲がっている。かつてこの折れ曲がったところに平野

平野は昔、土地争いが絶えない場所だったという。あるとき山城の平野で歌舞伎をやると触れ回ったところ、平野は山城やない、大和国やと、奈良の住民から文句が出たほどだそうだ。現在のようすからは想像もつかない。

鹿背山の石不動

門の前に小さな滝が作られていた。手水から流れ落ちた水が滝のようになっている。

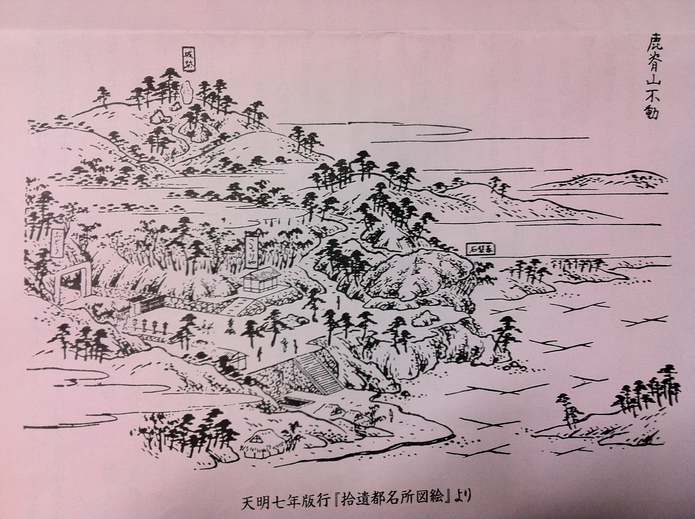

18世紀末に発行された「拾遺都名所図会」に描かれた鹿背山不動のコピー。階段横の手水から流れ落ちる滝や、階段からまっすぐ進んだ奥にある石不動、入り口右手の大きな碁盤石など、現在と同じ配置となっていることがわかる。

現在の碁盤石は絵図にあるものよりこじんまりとしているが、それもそのはず明治期に石が切り出され、大仏鉄道建設などに利用されたとのことだ。頂上にはベンチのように削られた岩がある。

藩蔵

この朽ちかけた倉は、元は伊賀藩の藩蔵だったそうだ。意外なところに息の長いものが残っている。

今にも倒れそうな倉。

入り口を含め真ん中に仕切りがあった痕跡がある。伊賀藩の年貢と天領の年貢をそれぞれ別々に貯蔵するためにこうなっているそうだ。

西念寺薬師如来坐像

西念寺の秘仏、薬師如来坐像は、元は中川寺成身院の本尊だったと伝えられる。中川寺は明治期に廃寺となったとされているが、実はそのほとんどが応仁の乱で焼失しているということだった。中川寺「成身院」は筒井氏と関わりが深く、文明10年(1478年)に敗色著しい筒井氏が落ち延びる際、寺に自ら火を放ったのだという。失火ではないことから、事前に寺宝を縁のある寺へ預けておく余裕があったのかもしれない。

しかし、こちらの「大和中川寺多宝塔」というページに、「奈良県史6・寺院」に「大乗院寺社雑事記」の記述として文明13年(1481年)に「山内の不和から本堂を残し一山悉く焼失」とあることが紹介されている。微妙に焼失年が異なるが、一度目は軽く、二度目はことごとく火に包まれた、ということだろうか。

また同ページによると、「日本塔総鑑」に「明治維新まで本堂と多宝塔があったと云う」と書かれているらしい。「奈良県史6・寺院」には「大和志」の記述として「『中川寺 一名成身院、沙門実範創立、正堂安置愛染明王像、有二層塔又有地蔵石像、勒曰永正14年刻』とある」とも。

とまれ、中川寺が明治維新までこじんまりとした小さなお寺として存続していたことは確かのようだ。中ノ川辻堂のお地蔵様がもとは中川寺にあったこともわかる。般若寺の和尚さんによると、実範上人御廟塔の奥に続く道を少し行くと沼地にぶつかるそうである。そこが中川寺の池だったのではないかとのこと。

明治期に廃寺となった割に、現地にこれといってそれらしい遺物がないことが不思議だったが、応仁の乱でほとんど焼失していたのなら納得だ。今回はたくさんの興味深いお話を聞くことができた。

西念寺。

西念寺の裏山には山城の跡がある。15世紀、興福寺の北方の守りとして使われた後、16世紀にこの城を重視した松永久秀が改修したという。

境内に並べられたお地蔵さん。

五輪塔の水輪部分が薬師堂前のお庭に飾られていた。西念寺の和尚さんによれば、五輪塔の他の部分は平らな面があるので、基礎など別の用途に再利用されてしまうが、球体の水輪部分はあまり使い道がないため、打ち捨てられたものが畑の中などからときどきみつかるのだそう。

薬師如来坐像。おだやかな表情とやわらかく上品な身体のラインが印象的。長年秘仏だったためか、青みがかった螺髪も黄金の輝きも未だ鮮やかで、とてもいい仏様だと思った。厨子内の脇侍菩薩は16世紀初頭の作。こちらも極彩色が色鮮やかで小さいながらも魅力的だった。

長年秘仏で厨子を開けることがなかったため、厨子の外側にも脇侍が配置されている。

日光菩薩と十二神将。

月光菩薩と十二神将。

以上、アウトします☆

今日は、まったく関係ないただの通りすがりにも関わらず、なかなか聞けないお話を聞かせていただき、さらにはすばらしい仏様まで見せていただいた。特に、忙しい中、用事をキャンセルしてまで、丁寧にお話してくださった西念寺の和尚さんには心から感謝したい。ありがとうございましたm(_ _)m。

それでは、私はこのへんで。コードナンバー、2013051613。アウトします☆

ハイキングご一行とお別れした後、帰りがけに鹿背山不動にもう一度立ち寄り山を一周してみた。こちらはおねしょを治すという「しょんべたれ地蔵」。おもらししたように赤い色がついているからこの名で呼ばれるようになったという。

「春日のおばはん」と呼ばれているお地蔵様。下腹がぽっこり出てるから??

Map.

Comments.

Trackbacks.

更新情報

Recent Entries.

-

2017年8月24日(木)

-

2017年8月24日(木)

-

2017年8月23日(水)

-

2017年8月22日(火)

-

2017年6月12日(月)

-

2017年3月29日(水)

-

2016年10月30日(日)

-

2016年10月29日(土)

-

2015年12月22日(火)

-

2015年10月25日(日)